研究背景

面向可穿戴健康监测和运动场景,传统“传感—传输—后端计算”的分离式架构在多模态需求下暴露出诸多问题,包括器件堆叠复杂、互连繁琐,功耗和时延偏高,以及生理信号与环境信号耦合导致的可靠性下降。为降低信号链路开销并提高实时性,在传感端就地完成计算(in-sensor computing)成为了一条可行路径。通过在采集层利用类突触可塑性对输入信号进行滤波、累积和阈值判别,可以从源头抑制信号漂移与串扰,简化系统集成。

鉴于此,湖南师范大学、延世大学等团队在《Advanced Materials》期刊上发表了题为“Multimodal In-Sensor Computing with Dual-Phase Organic Synapses for Wearable Fitness Monitoring”的研究论文。作者提出了一种多模“边感边算”的有机突触贴片。

这一器件基于名为 BP2T 的有机半导体材料,其沉积过程中形成了薄层沟道相和增厚体相两个部分。单个 BP2T 器件即可同时感知呼吸信号(湿度/气流)和环境紫外线,并在器件端对输入进行类突触模拟计算处理。借此,这款贴片以纳瓦级功耗实现了对运动强度的实时判别和反馈。

进一步地,团队构建了一个“面罩式”原理样机:设定了20 nA和40 nA两级阈值电流,用绿色/红色 LED 分别指示当前运动强度处于“推荐”范围或“超量”状态,从而将生理信号与环境信号融合为可执行的运动提示。该面罩式系统展示了面向可穿戴神经形态平台的紧凑、低功耗且智能的前端接口的可行性。

文章亮点

-

一器件双通道:同一有机突触器件同时响应呼吸湿度与环境紫外,输出可直接处理的类突触电流(EPSC)。

-

边感边算:不需依赖外部高算力,已将感知、滤波、比较等模拟计算环节前移至器件端。整个流程的功耗仅 6–34 nW。

-

材料巧思:选用 BP2T 有机半导体,通过控制沉积厚度形成沟道相和体相双层结构。水分子在体相中诱发电荷俘获,紫外照射下进一步放大光电响应,两种效应协同增强传感信号。

-

系统闭环:制作了“面罩式”运动监测原型,设定 20 nA 和 40 nA 两级阈值电流,用绿/红 LED 分别提示运动强度处于推荐范围或已经过量。如果环境 UV 较强,系统会自动缩短建议的运动时长以防止过度运动。

图文解读

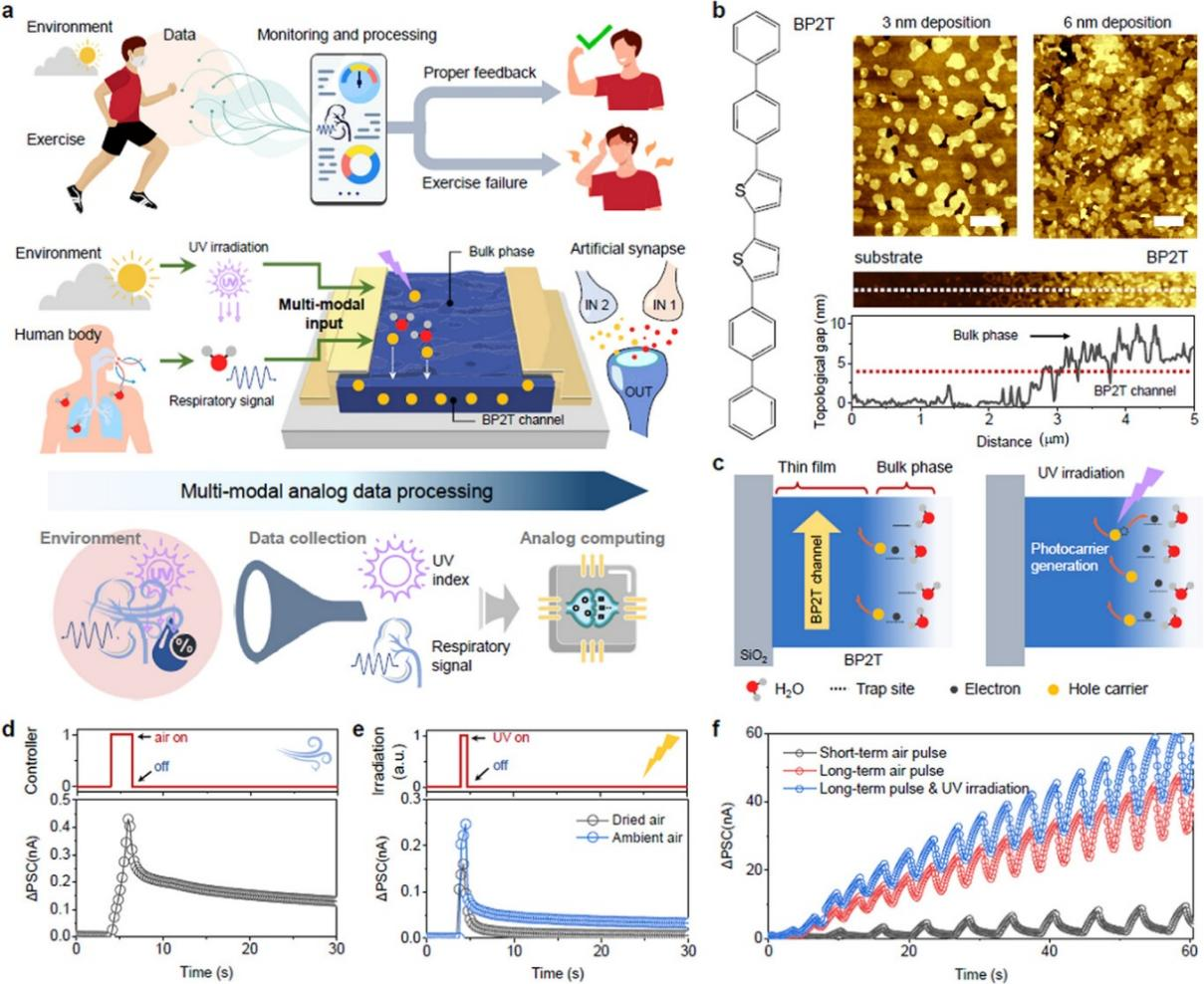

这款多模态传感器的核心是一种有机半导体材料BP2T(5,5′-二(4-联苯基)-2,2′-联噻吩)。BP2T薄膜在制备时呈现出双相结构:最初沉积的约3 nm薄层形成连续的沟道相,充当p型有机半导体沟道;继续沉积则形成了多孔的体相,具有较大的比表面积。

这一沟道相+体相共存的结构赋予器件独特的突触特性:沟道负责载流子传输,体相提供丰富的陷阱位点。如下图所示,在这种“双相”有机突触中,传感器能够对环境湿度和紫外光产生类似生物突触权重变化的响应。

图1|用于环境和生物医学数据模拟处理的多模态突触传感器。a )能够同时感知和处理环境紫外数据和生物医学呼吸数据的突触传感器示意图。b ) BP2T的分子结构和形态特征。c ) BP2T突触通道变权机制的示意图。d ) BP2T突触传感器暴露在环境空气中一段时间后的突触电流响应。e )在干燥(黑色)和环境空气(蓝色)中对短期紫外线照射的突触电流响应。f ) BP2T突触传感器暴露在各种空气和紫外线照射条件下的突触电流的实时变化。

值得一提的是,该人工突触传感器对输入刺激的响应具有可塑性和渐变特性,而非简单开关式响应。当呼吸气流(湿度)短暂刺激时,器件导通电流会上升到一个峰值,随后在停止刺激后逐渐衰减,模拟出生物突触的短时增强和遗忘过程。

如果反复多次给予呼吸刺激(比如连续的呼吸周期),残留的水分子使器件的基线电流逐步抬升。此时通过施加一个很短的电压脉冲又可以移除陷阱电荷,将电导恢复(长期抑制),为下一轮感知做好准备。

这种在一个器件中实现“写入(刺激)-存储-擦除”的能力,使它能够对动态信号进行模拟计算和记忆,为前端传感器融入简单计算功能提供了可能。

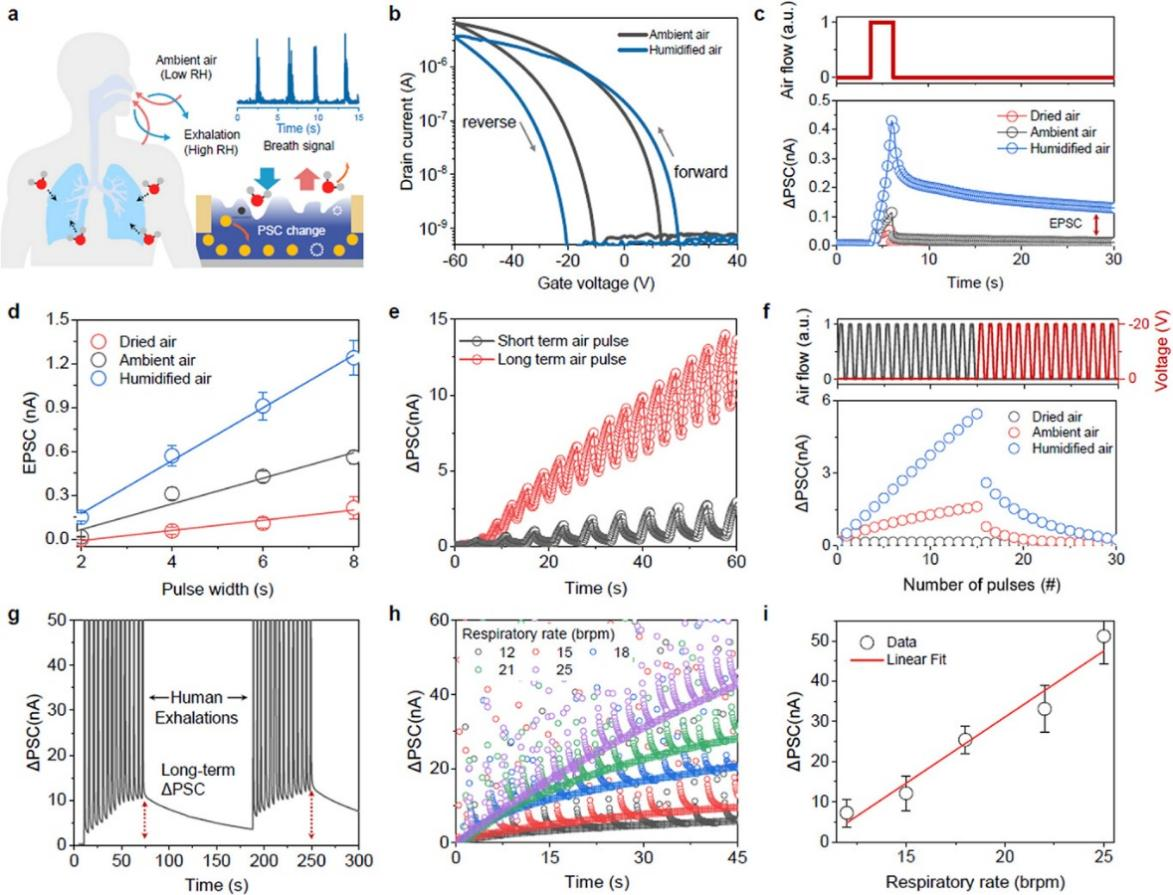

图2|设计用于处理人体呼吸率的BP2T突触传感器。a ) BP2T突触的概念说明,能够感知和处理呼吸数据。b ) BP2T突触晶体管的传输特性随湿度的变化。在100 W m - 2的持续紫外线照射下进行测量。c ) BP2T突触在可控湿度的空气脉冲刺激下的EPSC响应。d )提取BP2T突触的EPSC值随空气脉冲持续时间的变化曲线。e )暴露于各种空气条件下的BP2T突触传感器的PSC的实时变化。f ) BP2T突触的长时程增强(通过空气脉冲)和抑制(通过电压脉冲)特性。 G ) BP2T突触传感器在重复暴露于人呼吸后的PSC实时变化. h ) BP2T突触的PSC随呼吸频率的变化. i )提取的Δ PSC值随呼吸频率变化的校准图.斑点:平均值,误差条:标准差,n = 5。

图2|设计用于处理人体呼吸率的BP2T突触传感器。a ) BP2T突触的概念说明,能够感知和处理呼吸数据。b ) BP2T突触晶体管的传输特性随湿度的变化。在100 W m - 2的持续紫外线照射下进行测量。c ) BP2T突触在可控湿度的空气脉冲刺激下的EPSC响应。d )提取BP2T突触的EPSC值随空气脉冲持续时间的变化曲线。e )暴露于各种空气条件下的BP2T突触传感器的PSC的实时变化。f ) BP2T突触的长时程增强(通过空气脉冲)和抑制(通过电压脉冲)特性。 G ) BP2T突触传感器在重复暴露于人呼吸后的PSC实时变化. h ) BP2T突触的PSC随呼吸频率的变化. i )提取的Δ PSC值随呼吸频率变化的校准图.斑点:平均值,误差条:标准差,n = 5。

作为人工突触,这款传感器输出的是连续可变的模拟电流信号,其大小直接反映当前呼吸频率和紫外线强度等信息。研究表明,传感器输出的突触电流与呼吸速率呈良好的线性关系,可以准确地读取每分钟呼吸次数这一重要生理指标。

同时,器件对环境紫外强度也十分敏感:在高湿度条件下,即使较弱的UV照射也能显著提高沟道电流,实现对环境光强的检测。更难能可贵的是,这种“边缘感知-计算”模式极大地降低了系统功耗。

在传感器内部直接进行模拟信号处理,免除了复杂的数据传输和数字运算,使整个系统的能耗降至纳瓦(10^-9^瓦)级别。论文中构建的实验系统运行时功耗范围仅为6–34 nW,远低于传统可穿戴传感器+处理器架构的功耗,在同类健康监测传感器中也极具竞争力。如此低的功耗意味着设备有望长时间运行而几乎不消耗电池电量,这对可穿戴设备来说无疑是非常理想的。

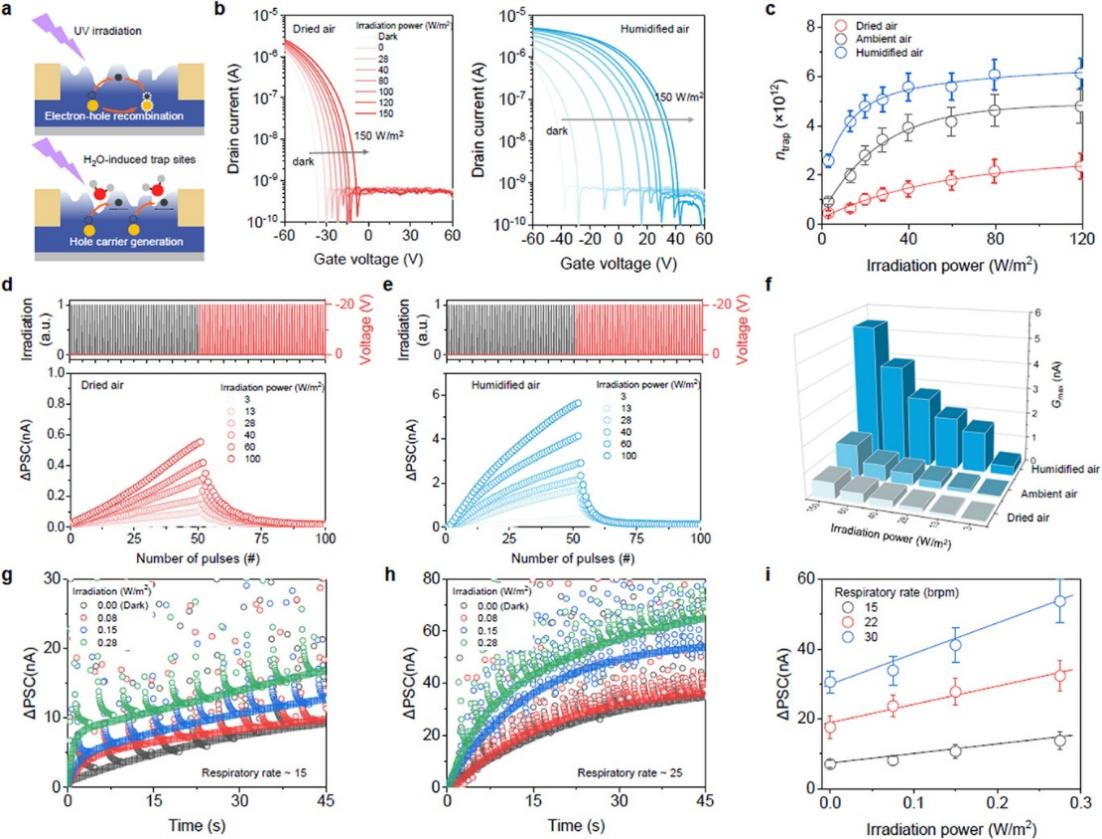

图3|设计了用于处理环境紫外辐射的BP2T突触传感器。a )阐明了BP2T突触在紫外辐射下的工作机理。b )研究了不同湿度条件下紫外辐射后BP2T突触晶体管的传输特性。c )研究了不同湿度条件下BP2T突触的光生陷阱密度随辐射功率的变化。斑点:平均值,误差条:标准差,n = 5。在d )干燥和e )潮湿空气中评估BP2T突触的长时程增强(通过紫外脉冲)和抑制(通过电压脉冲)特性。f )不同湿度和光照条件下BP2T突触的长时程增强响应。 在不同的紫外线照射条件下,BP2T突触的PSC对人体呼吸的响应变化,呼吸速率约为g ) 15和h ) 25次/分。i )不同呼吸条件下提取的Δ PSC值与照射功率的关系的校准图。点表示在呼吸输入后30 s提取的Δ PSC值。误差棒:标准差,n = 5。

图3|设计了用于处理环境紫外辐射的BP2T突触传感器。a )阐明了BP2T突触在紫外辐射下的工作机理。b )研究了不同湿度条件下紫外辐射后BP2T突触晶体管的传输特性。c )研究了不同湿度条件下BP2T突触的光生陷阱密度随辐射功率的变化。斑点:平均值,误差条:标准差,n = 5。在d )干燥和e )潮湿空气中评估BP2T突触的长时程增强(通过紫外脉冲)和抑制(通过电压脉冲)特性。f )不同湿度和光照条件下BP2T突触的长时程增强响应。 在不同的紫外线照射条件下,BP2T突触的PSC对人体呼吸的响应变化,呼吸速率约为g ) 15和h ) 25次/分。i )不同呼吸条件下提取的Δ PSC值与照射功率的关系的校准图。点表示在呼吸输入后30 s提取的Δ PSC值。误差棒:标准差,n = 5。

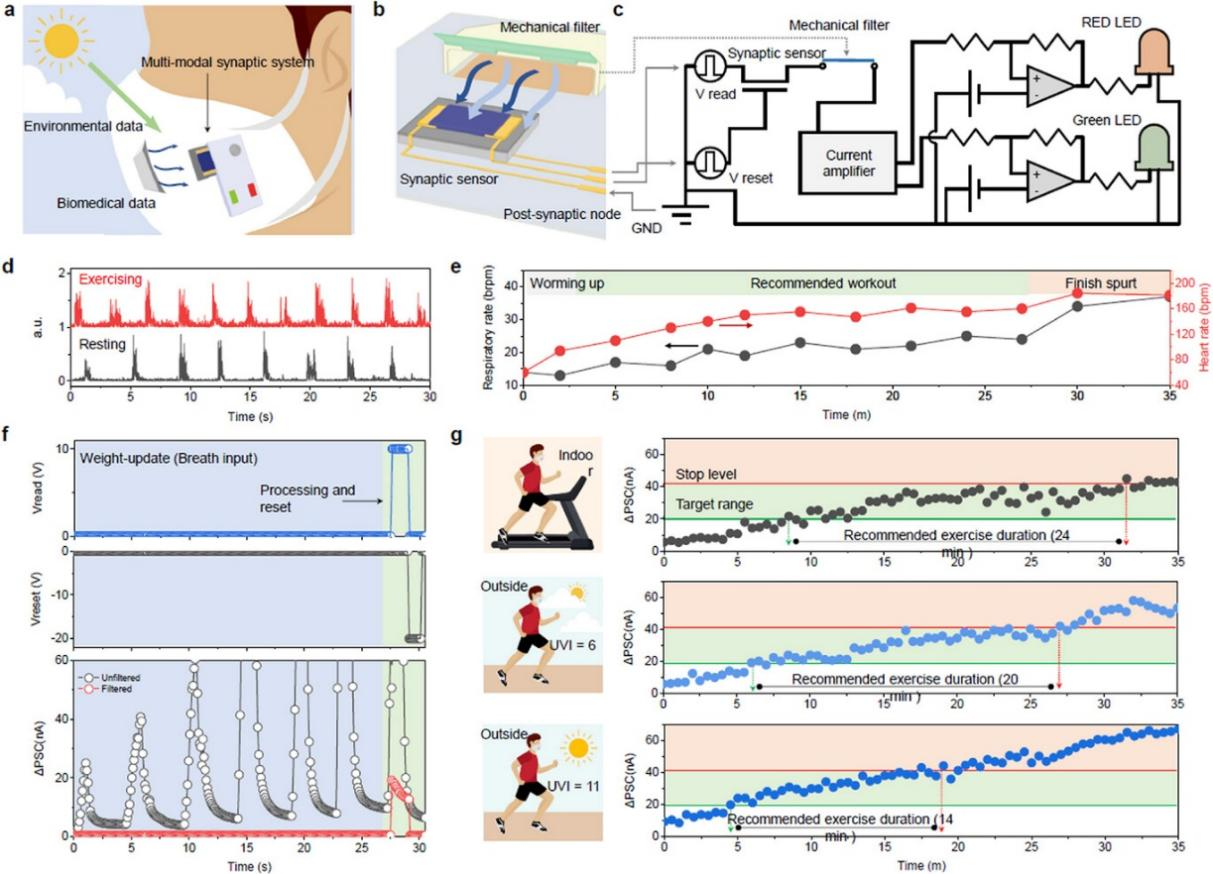

为了验证该多模态突触传感器在运动监测中的实用性,作者将其集成到一个原型可穿戴运动辅助系统中。设计概念如图4所示:研究团队将BP2T突触传感器集成在一个模拟的运动口罩上,使其一侧暴露于外界环境光,可以检测环境UV信号,另一侧通过一个物理过滤膜接触佩戴者的呼吸气流。

传感器连接到一个微型电路,包括电流放大器、比较器和LED指示灯。其中绿灯LED对应“正常运动”状态,红灯LED对应“运动强度过大需降低”状态。判断的依据正是突触传感器输出的模拟电流:电路将其与预设的阈值电流进行比较。

实验中根据校准结果,将绿色阈值设定为20 nA(对应适宜运动强度),红色阈值设定为40 nA(对应需要警示的强度)。当突触电流低于20 nA时,仅绿灯亮,表示当前运动强度处于安全范围;一旦电流超过40 nA,红灯就会被触发亮起,提醒需降低强度。这种简单直观的反馈机制将复杂的生理-环境信息融合结果用红绿灯呈现出来,方便用户实时了解自己的运动状态。

图4|BP2T突触传感器在模拟可穿戴运动支持系统中的评估。a )利用所提出的BP2T突触传感器的可穿戴运动支持系统的概念说明。b )使用BP2T突触传感器的呼吸信息处理示意图。c )运动支持系统的简化电路图。d )正常条件下(黑色)和运动过程中(红色)的人体呼吸信号。正常情况下,静坐休息10 min。运动,以中等强度在室内骑行循环20分钟。e )运动35分钟期间心率和呼吸频率的变化。 F )用于操作运动支持系统的读取电压和复位电压设置,以及在呼吸信号处理过程中观察到的PSC的变化。g )在各种环境条件下运动35分钟期间PSC的变化。

图4|BP2T突触传感器在模拟可穿戴运动支持系统中的评估。a )利用所提出的BP2T突触传感器的可穿戴运动支持系统的概念说明。b )使用BP2T突触传感器的呼吸信息处理示意图。c )运动支持系统的简化电路图。d )正常条件下(黑色)和运动过程中(红色)的人体呼吸信号。正常情况下,静坐休息10 min。运动,以中等强度在室内骑行循环20分钟。e )运动35分钟期间心率和呼吸频率的变化。 F )用于操作运动支持系统的读取电压和复位电压设置,以及在呼吸信号处理过程中观察到的PSC的变化。g )在各种环境条件下运动35分钟期间PSC的变化。

展望与总结

这项工作展示了多模态人工突触传感器在可穿戴智能健康设备上的巨大潜力:一个器件同时充当传感器和模拟处理单元,成功实现了对呼吸和紫外线的联合检测与实时计算,并通过简单阈值判决完成了运动强度的分类提醒。其核心创新在于利用BP2T有机半导体的“双相”特性构建人工突触,使湿度诱导的电荷捕获和光生效应协同作用,从硬件层面实现了传感与计算的融合。

相比传统方案,该传感器系统架构紧凑、功能集成度高,又具备毫秒级响应和纳瓦级超低功耗。这意味着未来的可穿戴设备中,有望出现无需大量传感器和繁冗信号处理单元,就能智能地感知多种信息并做出响应的“神经元”式元件。

当然,目前的研究仍处于原型验证阶段,实现更复杂的功能还需要进一步努力。例如,未来可探索引入多个阈值或简单的学习规则,让传感器对不同类型的运动模式、更多生理参数(如汗液成分、体温等)做出区分。随着有机电子器件工艺的进步,这类人工突触传感器有望变得更加稳定耐用。

可以预见,在不久的将来,我们或许只需贴上一枚小小的“智能贴片”,它就能像人工神经元一样时刻监测我们的身体和所处环境变化,提供个性化的健康指导和预警。

这将是可穿戴设备和人工智能在硬件层面的深度融合,推动新一代个性化健康医疗设备的诞生。研究表明,人工突触传感器作为下一代可穿戴神经形态系统的前端组件,正朝着构建更智能、更节能的个性化健康服务界面迈出令人振奋的一步。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202513904

声明:本平台报道/转载/分享的相关公开信息,如认为内容侵犯您的权益,请联系我们处理。

END

2025年,人形机器人产业迎来爆发拐点。特斯拉Optimus量产在即,华为、宇树等企业加速技术突破,行业正从“实验室研发”向“规模化落地”跃迁为打通产业链上下游协作壁垒,艾邦机器人正式组建"人形机器人全产业链交流群",覆盖金属材料、复合材料、传感器、电机、减速器等全硬件环节,助力企业精准对接资源、共享前沿技术!

扫码关注公众号,底部菜单申请进群