电子皮肤(E-skin),作为一种能够模仿人类皮肤结构和感知功能的柔性电子系统,是人形机器人迈向具身智能的关键技术。它不仅能感知压力、温度、湿度等物理刺激,更能通过与人工智能技术深度融合,提升机器人的环境适应能力和智能交互水平。

在多种技术路线中,电容式电子皮肤因其高灵敏度、结构简单及适用于静态压力监测的特点,成为研究与应用的热点之一。

一、电容式电子皮肤的核心结构

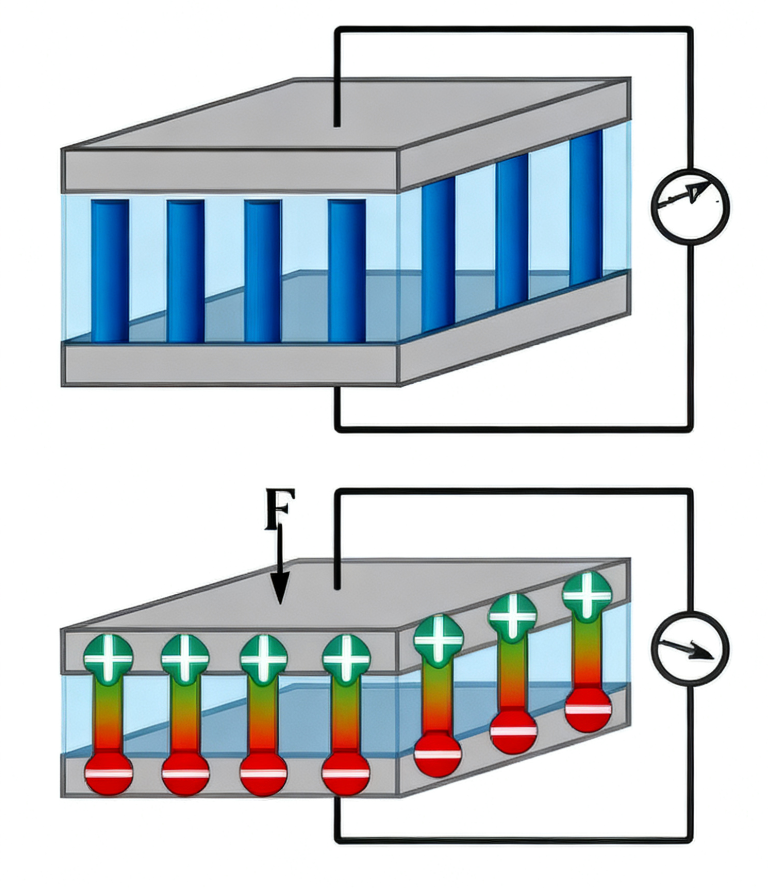

电容式电子皮肤的核心工作原理是基于电容器原理:当外部压力作用于传感器时,会改变上下电极间的距离或重叠面积,从而引起电容值的显著变化,通过检测这种电容变化即可感知压力大小。

其典型结构采用多层仿生设计,类似于“三明治”结构:

- 最外层是柔性封装层,通常使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)或硅胶等材料,提供防水、防尘保护,并负责传递外部压力。

- 核心部分是电极层与介电层。上下电极通常采用具有优良导电性和柔性的材料,如液态金属(镓铟锡合金)、银纳米线或金属镀膜。

为实现高灵敏度,介电层常被设计为具有微米孔阵列或微柱阵列的特殊结构。例如,通过砂纸模板法或光刻技术在PDMS上制造微米级凸起或孔隙,这些结构能够在受压时产生更大形变,从而放大电容变化。

- 最下层是柔性基底,起支撑作用,常用材料包括聚酰亚胺(PI)、PET等,确保整个系统能够拉伸、弯曲,贴合机器人复杂曲面。

为提升性能,电极常采用叉指电极或蛇形导线布局,以减少拉伸应力,支持多方向形变。电极层面积的不同设计(如上电极层面积大于下电极层面积)也被用来增强信号或实现特定感知功能。

二、电容式电子皮肤的制备流程

电容式电子皮肤的制造融合了微纳加工、柔性电子和材料科学等多领域技术,其制备流程精密且复杂。

1,电极制备是基础环节

以一项专利技术为例,其在洁净硅片上旋涂PVA溶液作为牺牲层,然后旋涂PDMS形成柔性基底。通过掩膜版溅射铬/金薄膜,形成特定的电极图案(如上电极直径8mm,下电极直径5mm)。随后,在无氧手套箱内填充液态镓铟锡合金作为电极材料,最后旋涂PDMS进行封装,并通过水浴溶解PVA层使电极层脱离硅片。

2,介电层微结构成型是关键步骤

SU-8光刻胶常被用于在硅片上通过紫外曝光、后烘、显影等工艺制作出微米柱或微孔阵列的“母模”。然后将PDMS溶液倒入此模具中,加热固化后剥离,即可得到具有精确微结构的PDMS介电层薄膜。这种微结构能显著提升传感器在受压时的形变灵敏度。

3,集成与封装决定最终性能

将制备好的电极层与介电层精确对位,采用层压工艺或二次旋涂PDMS的方式结合成一体。整个结构通常被夹在两层PDMS之间进行密封,边缘需精细处理以保证封装可靠性,有时还会引入透气微孔设计以提升佩戴舒适度。

在制造工艺选择上,光刻技术适用于高精度微结构传感器,但成本较高、工艺复杂。而印刷电子技术(如丝网印刷、喷墨打印)因其成本低、适合大面积生产的特点,成为更具规模化应用潜力的方案。

三、电容式电子皮肤的代表性企业

电容式电子皮肤国内代表性企业包括:

通过子公司苏州能斯达,汉威科技掌握了柔性压阻、压电、电容等核心技术。其柔性传感器厚度小于0.3毫米,可弯曲百万次以上,响应时间不到1毫秒。公司已与华为、小米、智元机器人等多家机器人公司合作,将触觉传感部件整合到机器人指尖、手臂等部位。

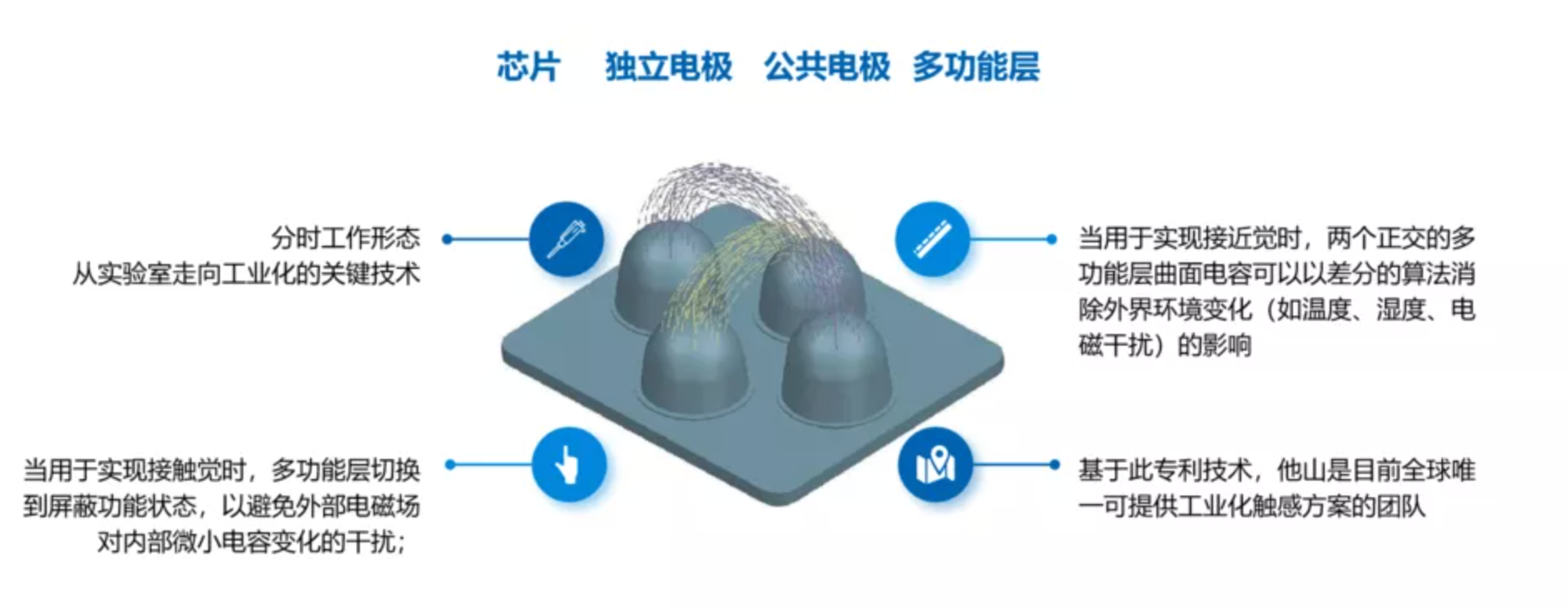

专注于电容式技术路线,其研发的触觉传感器能实现高分辨率的非接触触觉和交互感知(如10cm内人体/物体识别,2cm内接近觉判断),并能识别超过30种物体材质。该公司还成功研发了全球首款数模混合AI触感芯片。

3,赛感科技

其采用的离电型电容技术路径颇具特色,该技术使其传感器能同时实现极高的灵敏度(检测限低至1Pa)和极宽的量程(0-2000kPa),并在全量程,这对于机器人需要同时完成精细和承重任务的场景至关重要。2024年,赛感科技成功拉通了全球首条离电型柔性触觉传感器量产线,标志着其技术已进入批量应用阶段。

4,申昊科技

主攻基于电容原理测距的预接触式电子皮肤,其产品已小批量装配于自家超过200套操作机器人中,用于避障等安全防护功能。

未来,电容式电子皮肤将朝着多功能集成(压力、温度、湿度、化学信号等)、更高柔韧性/耐用性以及与人工智能算法更深度融合的方向发展。

end

为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建了电子皮肤/柔性传感产业微信群,欢迎具身智能整机机器人企业、灵巧手生产企业、柔性传感器、薄膜式传感器、压力传感器、织物传感器、界面离电子触觉传感器制造商及集成企业、柔性基底材料企业、导电材料企业、印刷电子企业、电子皮肤集成企业、AR/VR设备企业、车企等,扫码加入

2025年,人形机器人产业迎来爆发拐点。特斯拉Optimus量产在即,华为、宇树等企业加速技术突破,行业正从“实验室研发”向“规模化落地”跃迁为打通产业链上下游协作壁垒,艾邦机器人正式组建"人形机器人全产业链交流群",覆盖金属材料、复合材料、传感器、电机、减速器等全硬件环节,助力企业精准对接资源、共享前沿技术!

扫码关注公众号,底部菜单申请进群