“ 鲟鱼是北方常见的经济鱼种,属于大型掠食性鱼类,生性暴躁,在运输过程中容易发生应激反应导致残伤或死亡。研判应激产生的原因,并给予相应的对策来缓解,成为养殖户和商户的重要需求。智探者与中国农业大学合作,给鲟鱼定制电子皮肤,监控鲟鱼的生理、环境和视觉特征等三个关键参数,开发多模态应激分类网络(CM-SCN),对鲟鱼应激水平进行分类,形成有效的鲟鱼健康实时监测方法。成果以“Non-destructive classification of sturgeon stress using cross-modal data fusion and multi-input deep learning models”(基于跨模态数据融合和多输入深度学习模型的鲟鱼应激水平无损分类)为题发表于《Computers and Electronics in Agriculture》(IF9.3,1区TOP)上。”

01

—

问题提出

应激是鱼类在不良环境中的一种适应性反应,可引发多种疾病。应激反应包括:

◆物理性应激:源自温度、光照、振动、声音等物理因素;如惊跳、窜游、转圈等,并可能伴随体色变化、缠绕、争斗以及体表出血等生理反应。

◆化学性应激:如溶氧量的变化、水体的酸碱度、盐度、有机质含量等;表现为窜游、下沉或上浮、翻肚、痉挛、畸形等行为,同时伴随着体色变化、粘液分泌增多、体表失去光泽。

应激反应消除诱因后会缓解。当前活鱼应激分级严重依赖人工评估,传统生化检测技术存在信号弱、稳定性差及破坏性问题,且多数研究依赖单一指数,难以全面跟踪累积应激变化。

02 —

技术路线和效果

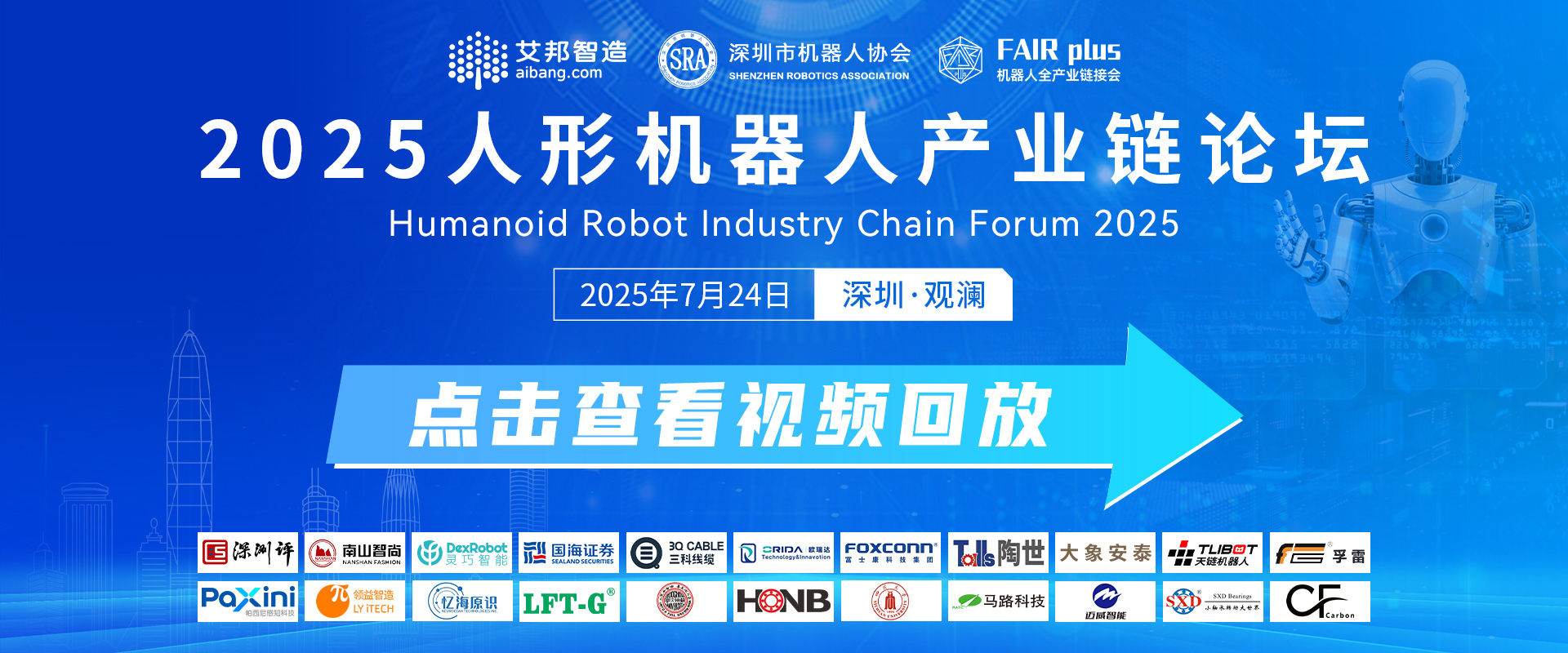

本研究提取图像、生理、环境特征等三种传感数据作为输入,开发基于跨模态应激分类网络(CM-SCN)的鲟鱼应激分类系统,避免单一指标评估体系的局限性,整体技术路线见图 1。

图1 鲟鱼应激水平分类系统

传感系统及部署方案包括:

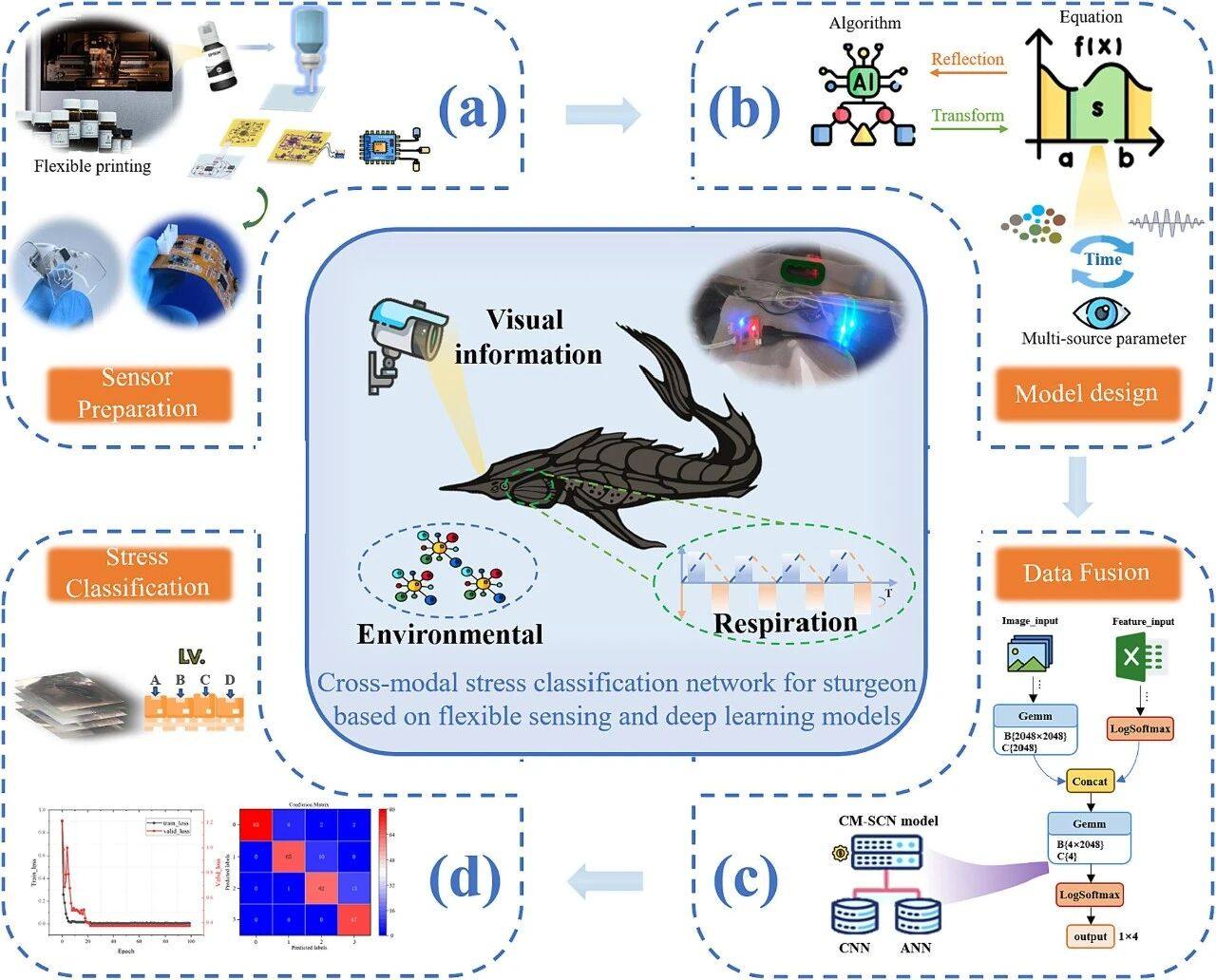

(1) 接触传感系统采用柔性设计,兼顾紧凑尺寸与生物相容性(图 2),可监测环境参数及鱼类生理、生命与化学参数。

图2 柔性电子皮肤设计

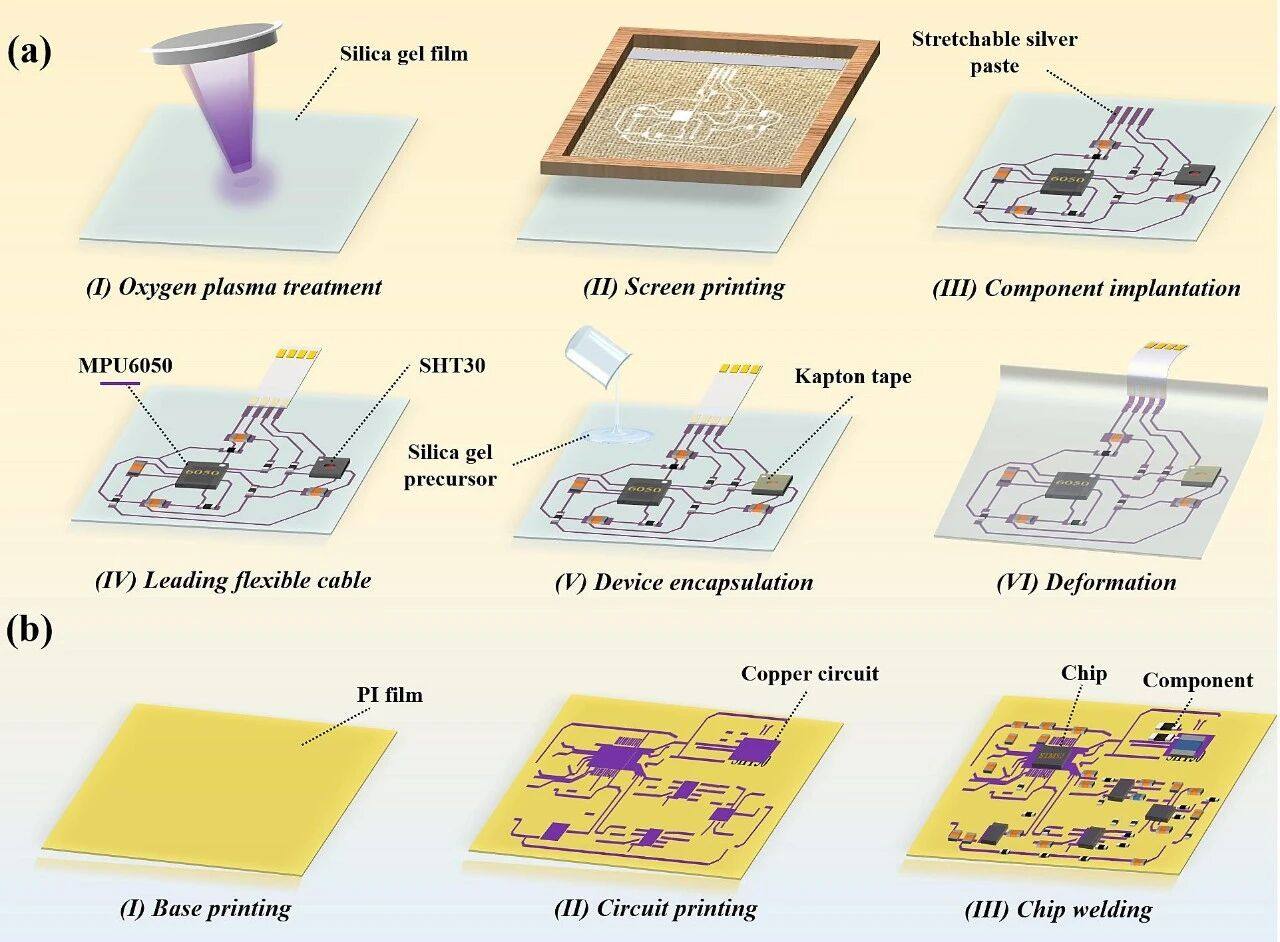

(2)非接触式传感系统集成于 FPCB 板,实现含氧袋内氧气、二氧化碳浓度的无损收集。

(3)视觉系统采用摄像头模块,捕获鲟鱼鳃部图像。

每条鲟鱼在含氧袋内均配备标准化传感系统:鳃部连接接触传感器(监测呼吸频率、强度、温湿度),尾部放置非接触传感器(跟踪氧气、二氧化碳、呼吸效率),包装外部视觉系统捕获鳃部图像(图 3)。

图3 装置设计

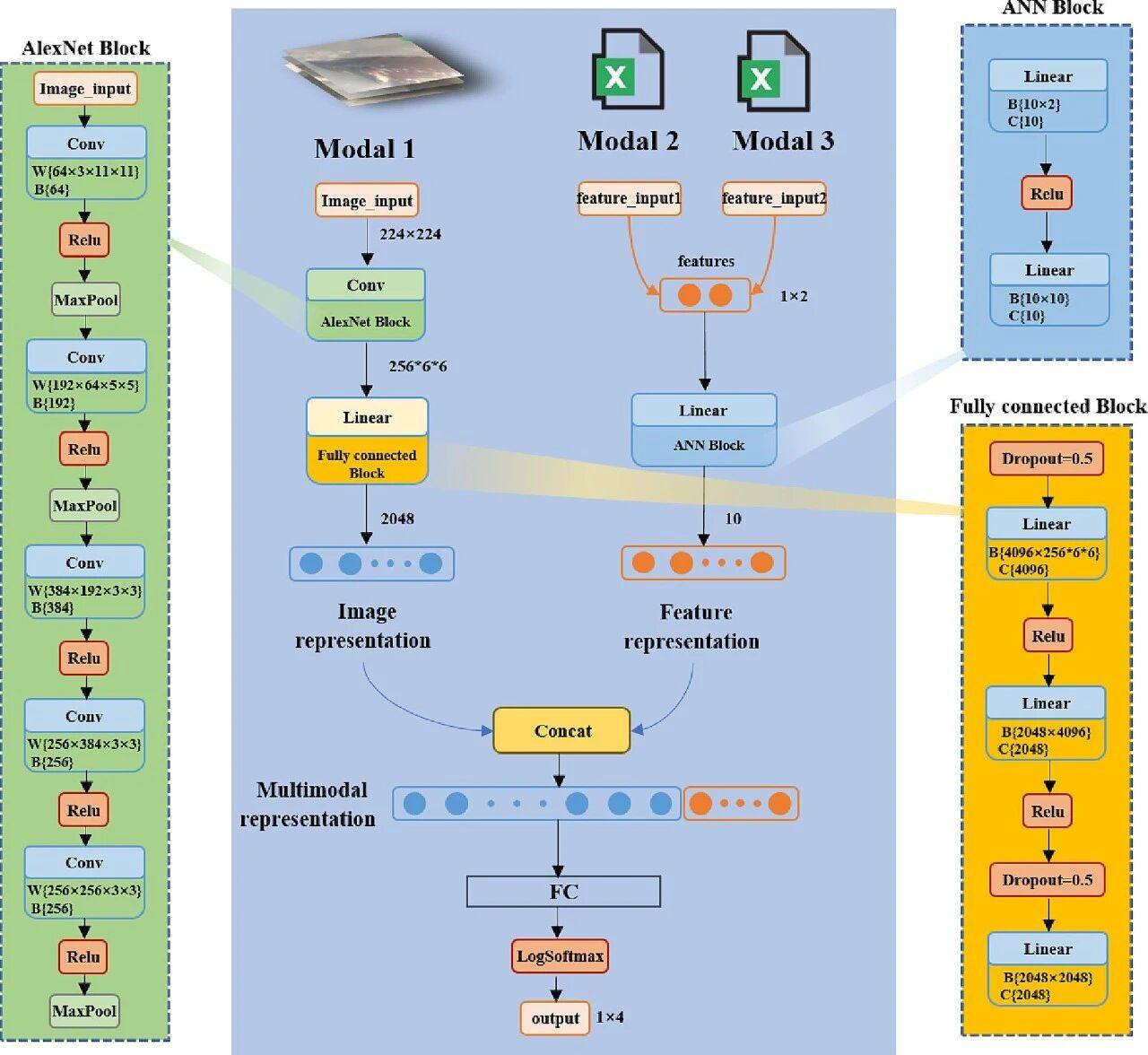

CM-SCN网络结构见图 4,三个输入模态包括鲟鱼RGB 鳃部图像、生理应力值和环境应力值,通过数据融合将鲟鱼应激水平分为四类:A、B、C、D(代表轻度、轻度、中度和重度应激水平)。

图4 分类网络

性能对比显示:CM-SCN 模型准确率达 88.96%,优于ANN(83.22%)、AlexNet(81.17%)、SqueezeNet(79.22%)、GoogleNet(80.52%)、ResNet-18(85.01%);精度 90.00%、召回率 89.00%,在准确性与正类别覆盖间平衡更优;F1 得分 89.49%,同样高于其他模型(ANN 83.88%、AlexNet 80.87% 等)。

结果表明,CM-SCN 模型超过了单峰视觉应激模型和双峰生理环境应激模型。

03

—

小结与展望

CM-SCN 方法通过集成柔性电子学和深度学习算法,来监测鲟鱼运输过程中的生理和环境压力变化,解决了单一类型的传感器无法同时连续预测鱼类生理状态和环境状态变化的问题,便于相关人员的快速决策,提升鲟鱼的存活率。

此外,该方法还可以扩展到其他经济鱼类,包括鲈鱼、黑鱼和鲶鱼。未来的研究可以探索其他特征融合策略,以进一步提高分类性能。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169924002941#f0025

作者信息:

中国农业大学工学院博士生黄文涛、华中科技大学机械学院硕士生汪阳枫为论文的共同第一作者。论文通讯作者为余文勇副教授和中国农业大学张小栓教授。

https://mp.weixin.qq.com/s/M2seC4NwF7H6g8Vvv9LS8Q?scene=1&click_id=7

2025年,人形机器人产业迎来爆发拐点。特斯拉Optimus量产在即,华为、宇树等企业加速技术突破,行业正从“实验室研发”向“规模化落地”跃迁为打通产业链上下游协作壁垒,艾邦机器人正式组建"人形机器人全产业链交流群",覆盖金属材料、复合材料、传感器、电机、减速器等全硬件环节,助力企业精准对接资源、共享前沿技术!

扫码关注公众号,底部菜单申请进群