一、霍尔柔性传感器工作原理

1879年,美国物理学家霍尔发现,当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子会发生偏转,从而在导体两端产生电势差,该电压与磁场强度成正比。这一现象被命名为霍尔效应。

一个世纪后,这一基础物理原理成为现代机器人触觉感知的基础。通过捕捉磁场强度与方向的变化,将磁信号转化为可测量的电信号,实现机器人非接触式的精准感知。

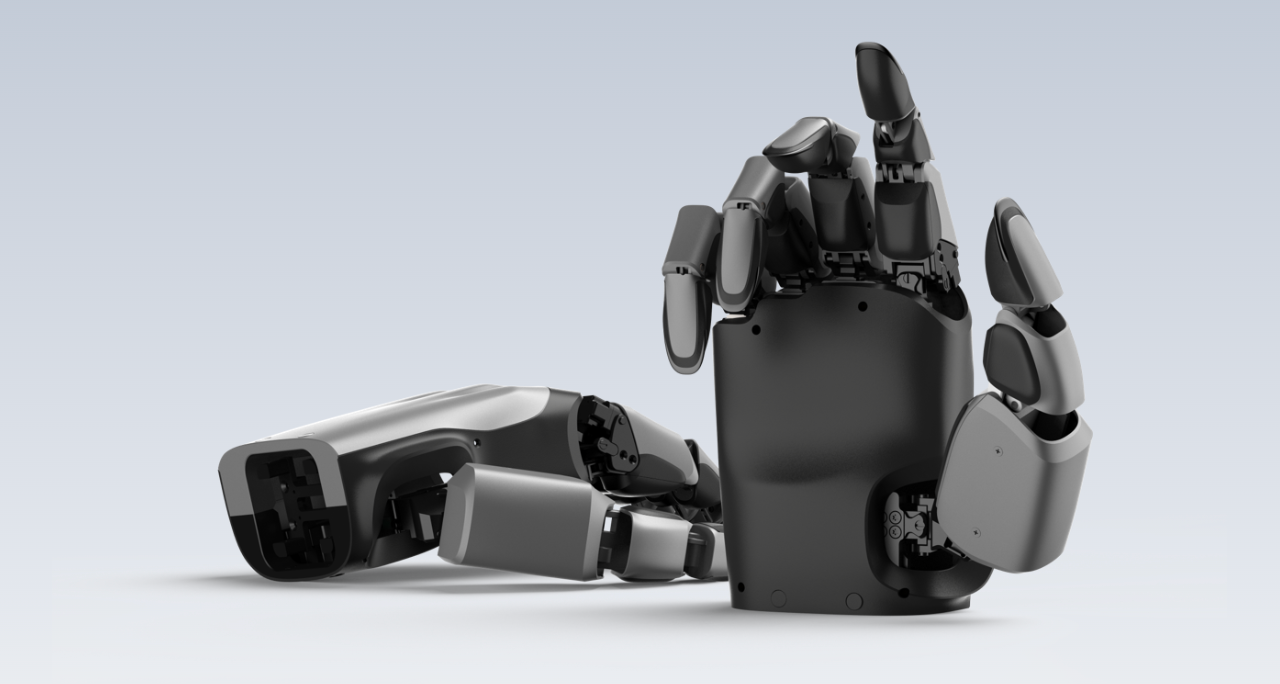

基于霍尔效应的柔性触觉传感器,核心由三层结构组成:

- 最上层为正弦磁化过的柔性磁膜,由聚二甲基硅氧烷 (PDMS)与钕铁硼磁粉混合而成;

- 中间层为柔性弹性层;

- 底层为带有霍尔传感器的电路板 (PCB)。

图源自HyperAI超神经

当外力作用于传感器表面时,柔性磁膜发生变形,从而引起磁场变化。这种磁场变化被霍尔传感器捕捉后,通过信号处理实现对外力的解耦。

帕西尼公司在此基础上前进一步,自主研发了“6D霍尔阵列式多维触觉传感技术”。这项技术能实时解析法向力、摩擦力、材质纹理、温度等15个维度的类人触觉信息,为机器人提供丰富的物理世界感知数据。

二、与其他感知路线对比

与压阻、电容等触觉方案相比,霍尔效应路线在实现多维度力检测方面具有优势。

|

技术路线 |

原理 |

优点 |

局限 |

|

霍尔效应 |

磁信号变化→电压变化 |

可测量三维力+三维扭矩,分辨率高 |

成本较高,需抗磁干扰设计 |

|

压阻式 |

压力变化→电阻变化 |

技术成熟,成本低 |

分辨率较低 |

|

电容式 |

压力变化→电容变化 |

分辨率适中,成本适中 |

无法测量切向力 |

|

视触融合 |

图像分析形变 |

感知精度高(可达微米级) |

依赖算法,存在发热问题 |

霍尔柔性传感器的应用已覆盖人形机器人从核心控制到场景交互的全链路,成为提升运行稳定性与智能性的关键支撑。

1、关节与运动控制

在机器人关节驱动模块中,霍尔柔性传感器可实时检测电机电流变化,间接计算关节力矩,为伺服系统提供精准反馈。通过与驱动电路的电气隔离设计(耐压 > 2kV),可有效保护控制模块,提升关节运动的平顺性与精度,使机器人在行走、抓取等动作中实现毫米级控制。

2、电子皮肤与触觉交互

作为电子皮肤的核心传感单元,霍尔柔性传感器通过阵列式部署,可实现机器人全身触觉覆盖。在精密操作场景中,能感知 0.01N 级的细微力度,相当于捕捉一片羽毛的重量,使机器人可安全抓取易碎品、精密零部件;在人机接触场景中,通过力反馈调节可避免对人体造成挤压伤害,提升交互安全性。

3、环境与材质识别

借助对温度、纹理、硬度等物理量的综合感知,传感器能帮助机器人自主识别接触物体的材质属性,如区分金属与塑料、柔软织物与硬质建材。在工业分拣、家庭服务等场景中,机器人可根据材质特性调整操作策略,实现 “自适应作业”。

2025年,人形机器人产业迎来爆发拐点。特斯拉Optimus量产在即,华为、宇树等企业加速技术突破,行业正从“实验室研发”向“规模化落地”跃迁为打通产业链上下游协作壁垒,艾邦机器人正式组建"人形机器人全产业链交流群",覆盖金属材料、复合材料、传感器、电机、减速器等全硬件环节,助力企业精准对接资源、共享前沿技术!

扫码关注公众号,底部菜单申请进群